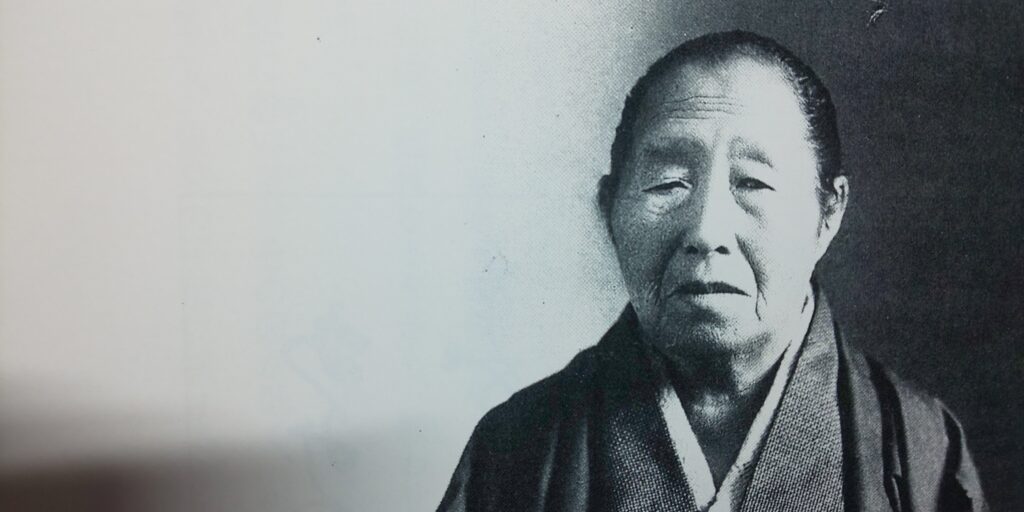

教祖クニ(親様)の生い立ちについては、資料として伝えるものは限られており、したがって必ずしも正確とは言えない面があります。

文久三年(1863年)

七月二十四日、父吉永佐之助(「亀吉」は鋸作銘と思われる)、母たつの長女として旧三木町に生誕。

長男 吉永房吉

長女 吉永くに

次女 吉永ちか

明治元年(1868年)5歳

母たつに連れられて、兵神大教会(当時は神明組)の三木支教会に頻繁に参拝している。

そこで、女鳴物(楽器)を覚える。

明治八年(1875年)12歳

父 吉永佐之助 死亡(60歳)

明治十八年(1885年)22歳

結婚する(父、佐之助の鋸鍛冶弟子、秋田源吉を婿養子として迎えて跡をとる。源吉との間に3人の男の子を出産する)。吉永家は、代々播州の鍛冶屋であった。(「源吉」は鋸作銘かと思われる)

長男 吉永清太郎(87歳没)妻みの(旧姓大野、父大野源次、母ミサの次女)

次男 吉永平吉(84歳没)

三男 吉永作太郎

吉永清太郎の長男吉永義一(68歳没)、次男吉永重雄(85歳没)、三男吉永貴義(35歳没)

明治二十七年(1894年)31歳

はじめて、神様の体験をする。

明治三十三年(1900年)37歳

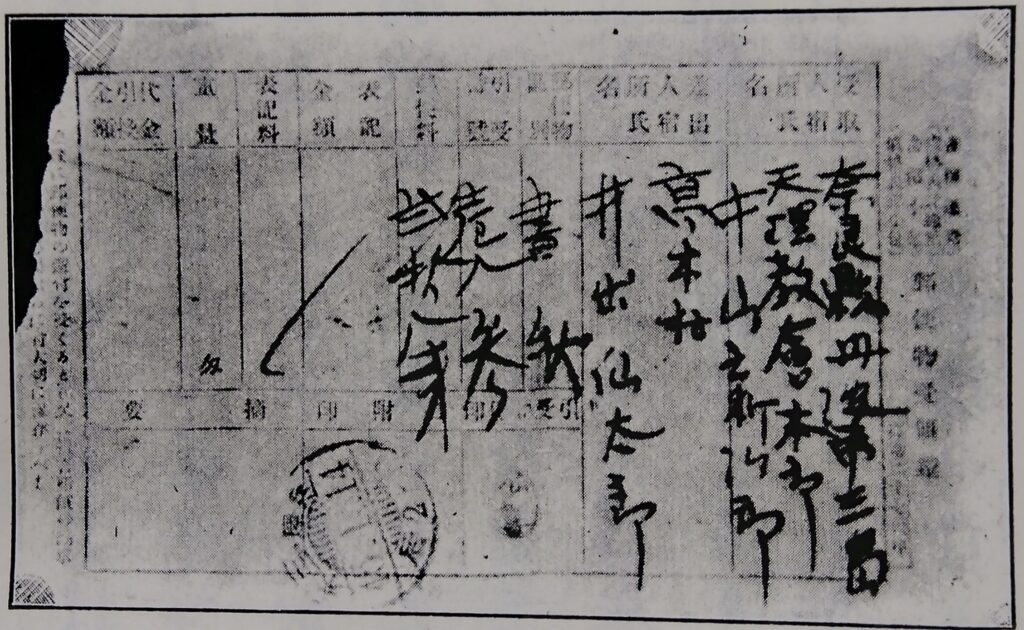

親神様の命を受け、夫の吉永源吉と三人の子どもを残して井出千太郎(仙蔵)の許にゆく。

明治四十一年(1908年)45歳

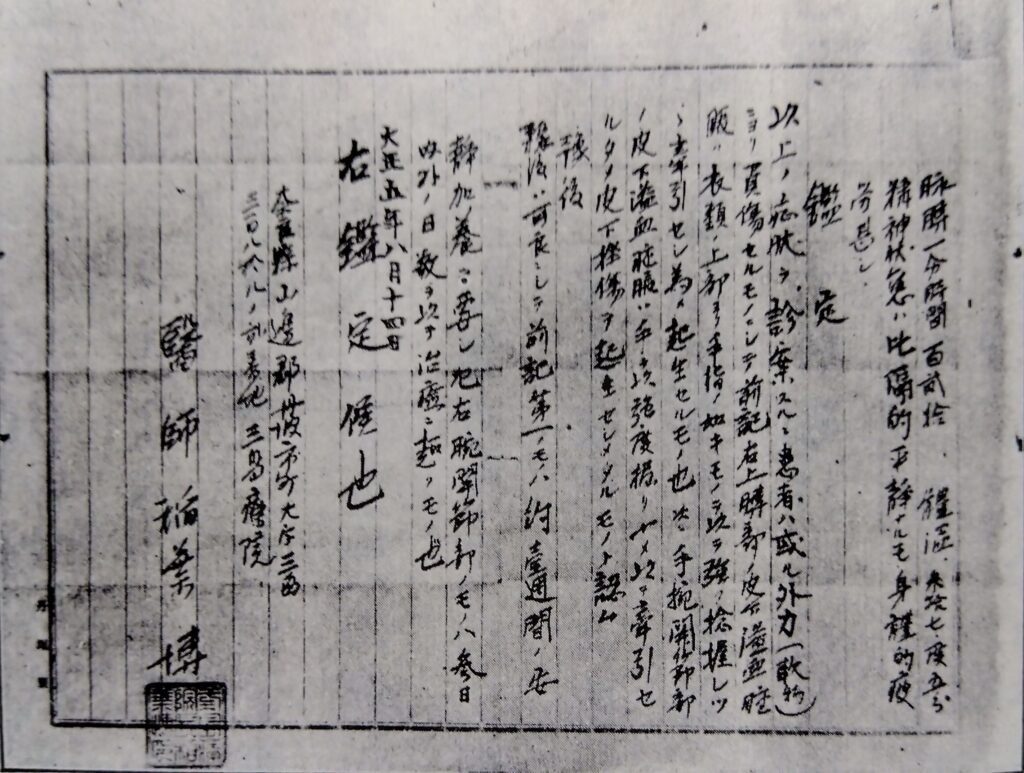

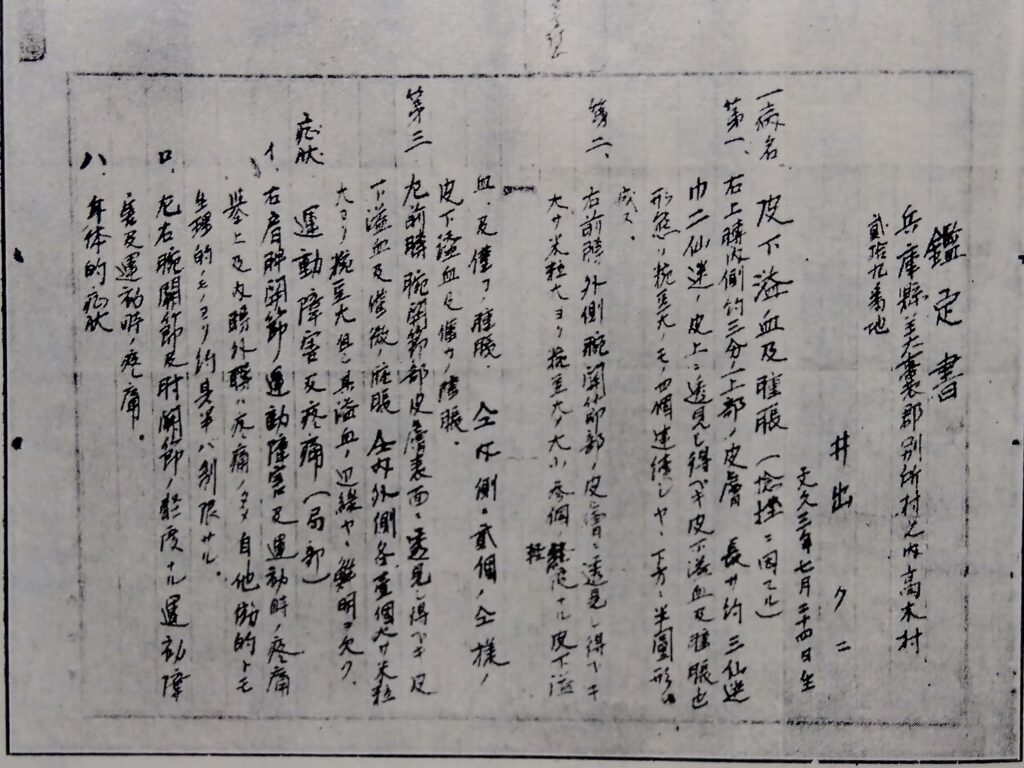

クニの身体を、神様の御用として使用するための問答が、くにと井出千太郎との間で行われる。

同年神懸かり給わる。五月六日から十月二十六日までの間は、唖(おし)と盲(めくら)と両手が引っつく現象を経験する。

明治四十二年(1909年)46歳

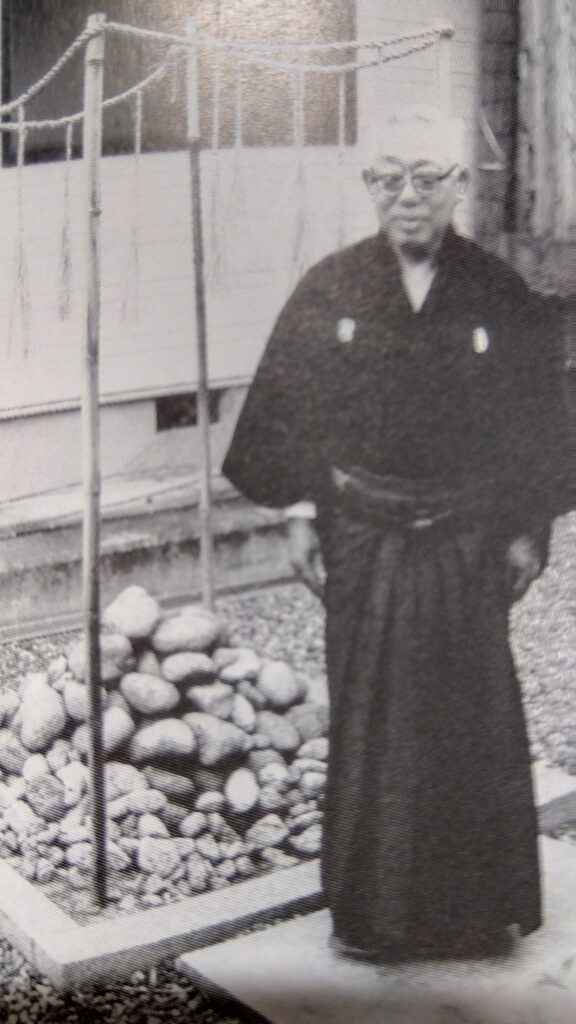

八月十五日月見の日、天より火柱が降りてくる。

朝日神社では、この地を聖地として今でも祀っている。

現在は、小石を積んで〆縄を張り巡らされたところ。

明治四十三年(1910年)47歳

三月十八日に、お助け場所が落成。

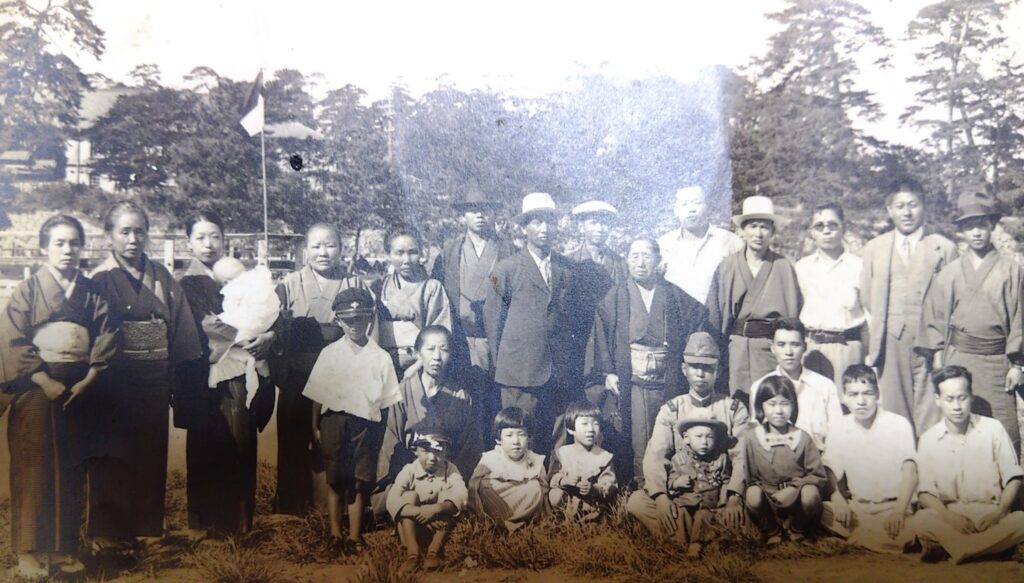

同年三月二十六日、三木の人たちと共に伊勢参りの途中で天理に立ち寄る。

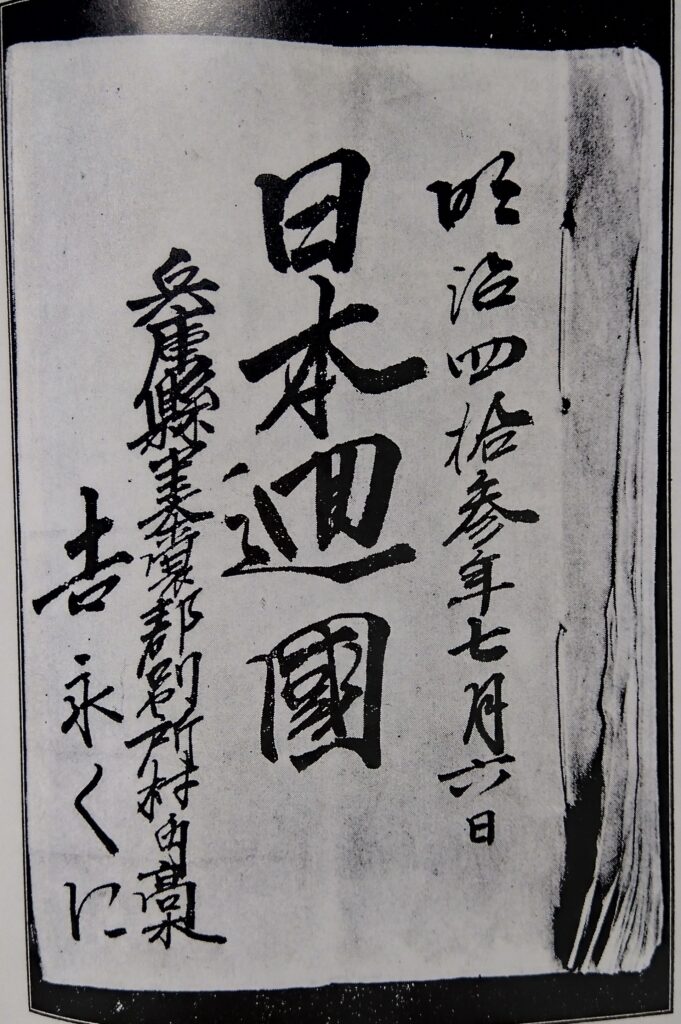

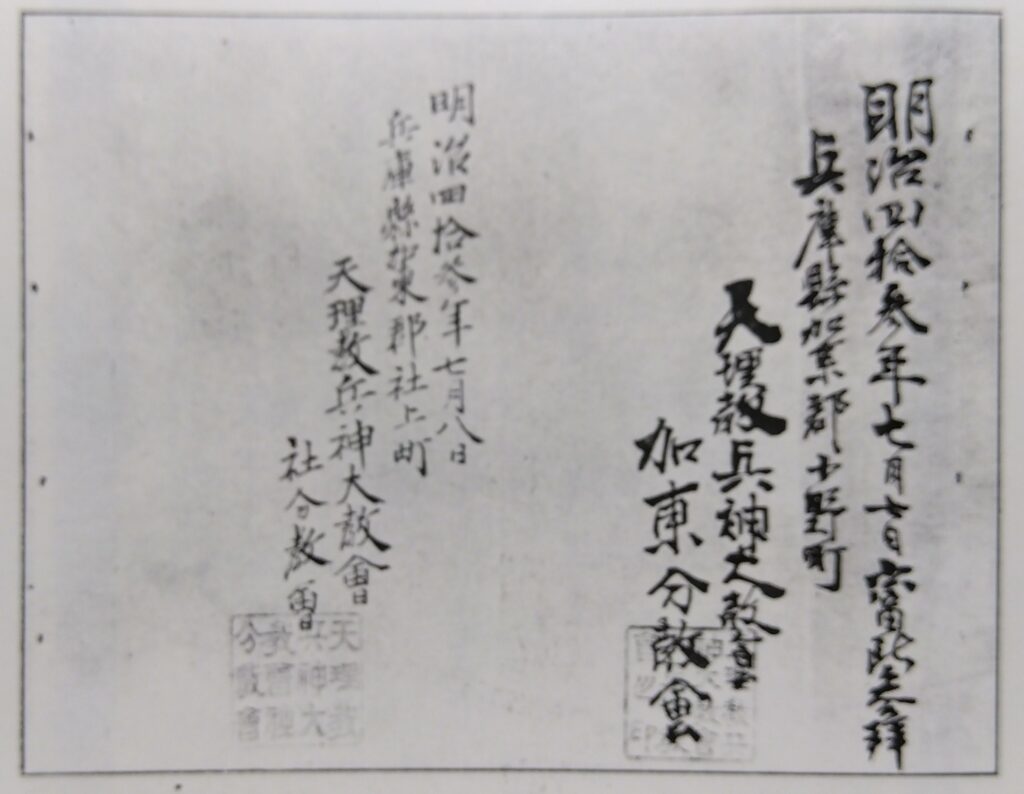

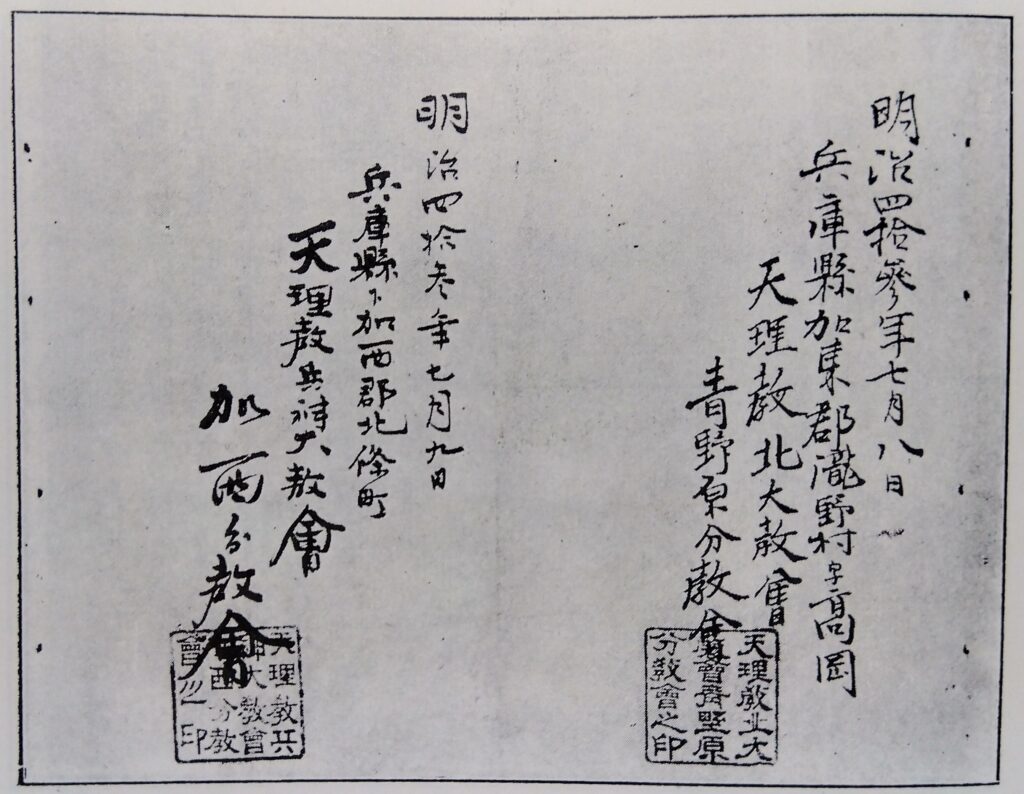

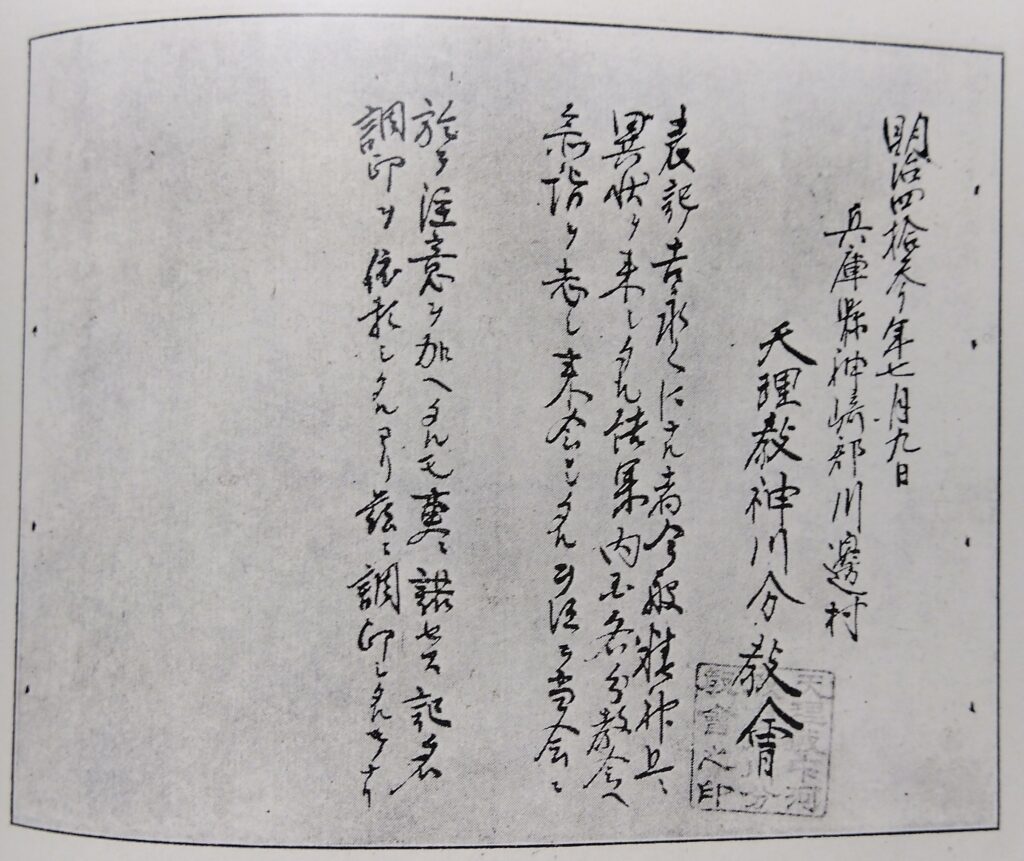

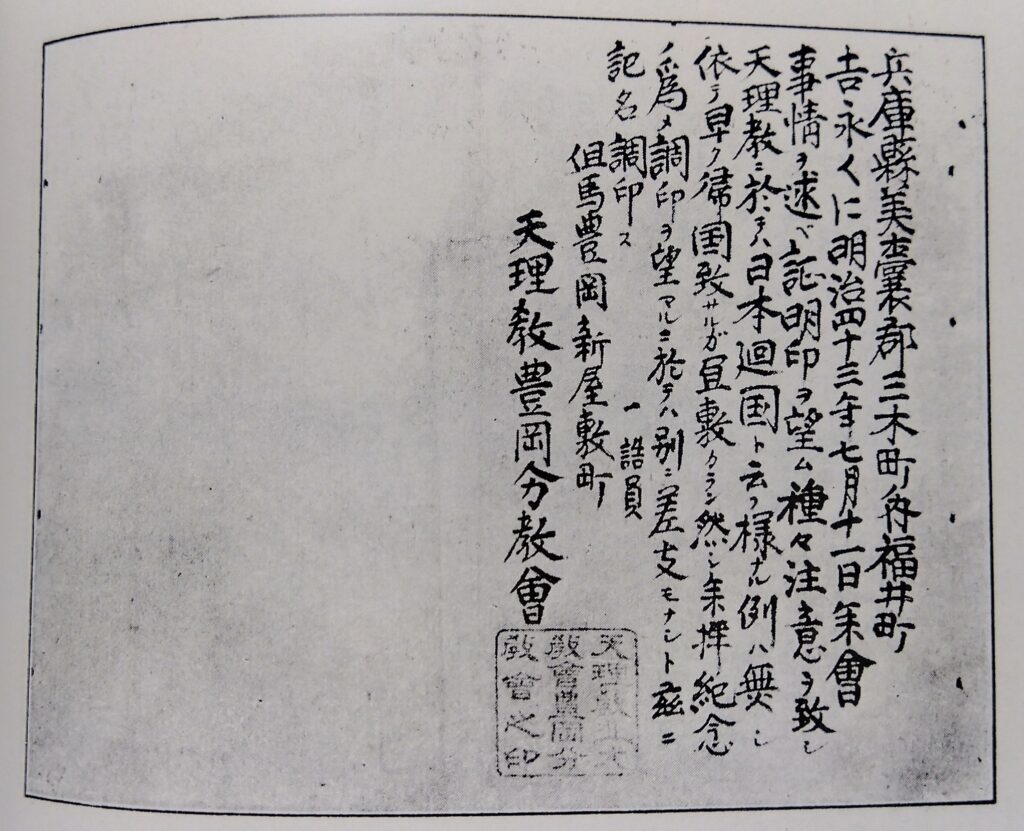

七月、日本廻回に出立する。

明治四十四年(1911年)48歳

天理教管長に書状を送る。しかし、返事はない。

(後日、天理に赴き書状は取り戻す)

明治四十五年(1912年)49歳

天理教管長に、二度目の書状を書簡で送るが返事がない。

大正五年(1916年)53歳

八月十四日、天理教会本部の教祖殿で、参拝中に暴行される。

大正七年(1918年)55歳

十二月二十一日、くに、芹沢真一と初めて会う。

芹沢光治良の仲介で、井出宅に初めて訪れ、振動現象を目の当たりした彼は即座に帰依する。

芹沢真一 大正七年にくにに初めて会って以来、その信奉者となり貴重な記録を残した。

大正十一年(1922年)59歳

七月十五日「二世御かぐら歌」三下り三十首発表される。

-711x1024.jpg)

二世御かぐら歌│全

昭和六年(1931年)68歳

第二次世界大戦勃発を予言。

昭和十一年(1936年)73歳

神殿の普請にかかる。完成後「朝日神社」として登記される。

昭和十四年(1939年)77歳

四月六日、大祭を兼ねて、盛大なる喜寿(きじゅ)のお祝い。

昭和十五年(1940年)78歳

十一月九日、井出家の境内に御宮を建設(紀元二千六百年)

昭和十六年(1941年)79歳

六月、宗教法案改正のため、厳命により止むを得ず、井出家を(天理世界教)と命名される。

昭和二十年(1945年)82歳

第二次世界大戦終結。

昭和二十一年(1946年)83歳

四月六日、宗教法人令に依り「朝日神社」とする。

この時に、井出家の全財産を朝日神社へ寄附。

昭和二十二年(1947年)84歳

八月六日 天界の神の座に去る(午後三時過ぎのこと)。

九月六日 逝去(人として息を引き取る)。

三木の純米酒 稲見酒造